相続手続

相続手続 相続放棄とは? 概要やメリット・デメリット、費用、手続きの流れを解説

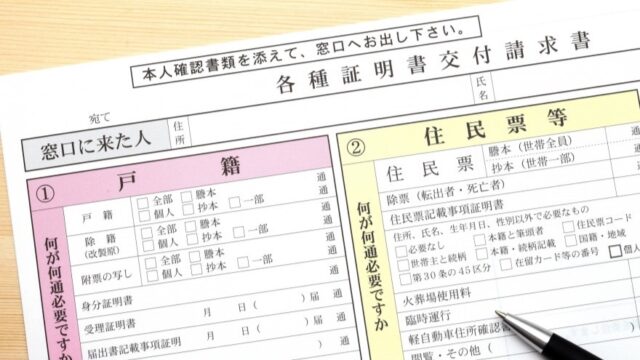

「相続」というと一般的に、亡くなった方の財産を引き継ぐイメージがあるでしょう。しかし実際には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。こうした状況で選べる選択肢の一つが相続放棄です。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がなくて済むようになります。しかし、相続放棄は一度してしまうと取り消すことができず、期限や要件も厳格に定められている複雑な手続きです。このような手続きが自分に必要かどうかを、突然の他界で多額の借金を背負うかもしれないという追い詰められた状態で、冷静に検討するのは難しいことでしょう。この記事では、そのような状況の方に最低限知っていただきたい相続放棄の基本的な仕組みやメリット・デメリットなどを解説しています。今悩まれている方はもちろん、将来的に相続放棄を検討されている方にも参考になれば幸いです。