相続手続き

相続手続き 相続土地国庫帰属制度とは? 不要な土地を相続したときに検討したい制度を詳しく解説

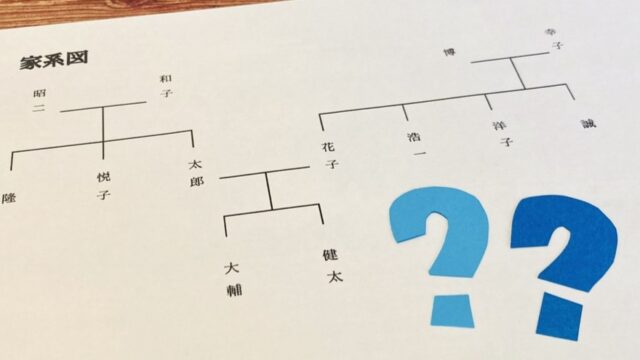

「田舎の山林を相続したけれど、管理できない」「毎年固定資産税だけがかかり続ける土地で、誰も相続したがらない」「売却できない土地を相続してしまった」山林が多い日本では、このような悩みを抱える方が大勢います。遠方にある土地や、利用価値の低い土地を相続した場合、固定資産税の支払いや草刈りなどの管理費用が継続的に発生し、相続人にとって大きな負担となるのです。こうした「負の遺産」ともいえる土地の問題に対応するため、2023年(令和5年)4月に相続土地国庫帰属制度が新設されました。この制度を利用すれば、不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能です。しかし、利用には一定の要件がありますし、国に一定期間分の管理費用を納めなければなりません。今回は、そんな相続土地国庫帰属制度について、制度の仕組みや利用できない土地の特徴、手続きの流れ、費用を詳しく解説します。