成年後見

成年後見 成年後見制度のよくある誤解|財産をとられる? 何でもしてくれる? 正しく理解するために

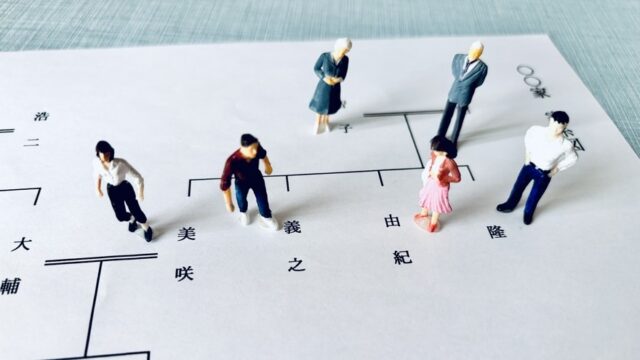

認知症などが原因で親の財産管理や契約行為に不安を感じ、「成年後見制度を利用すべきか迷っている」という方は多いでしょう。しかし、いざ調べてみると「成年後見を使うとお金の自由がなくなる」「親の代わりに何もできなくなる」といった声を耳にして、不安を抱く方も少なくありません。とはいえ、そういった意見がすべて正しいとは限らず、そのような意見のなかには、成年後見制度の法律上の仕組みを誤解しているものも少なくありません。この記事では、成年後見制度の基本的な仕組みや誤解が起きる理由を解説します。制度を正しく理解するための一助となれば幸いです。