相続手続き

相続手続き 法定相続情報証明制度とは? 法定相続情報一覧図の役割や作り方を解説!

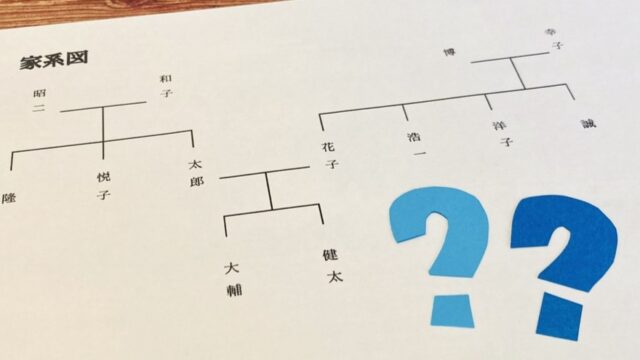

相続手続では、不動産の名義変更や銀行口座の解約など、さまざまな場面で相続人が誰かを証明するための戸籍が必要になります。しかし、複雑な相続であれば戸籍が数十通に及ぶことも少なくありませんし、そのような戸籍を提出する側(相続人等)にも、受け取って読み取る側(銀行等)にも、相応の事務的負担が生じます。また、原本の提出が求められることが多いため、一度提出すると戸籍が返却されるまで他の手続きに進むことができず、相続手続の遅れの原因となります。このような手間や手続きの遅れを軽減するため、2017年(平成29年)に始まったのが「法定相続情報証明制度」です。これは、「法定相続情報一覧図」という家系図のようなものを法務局に認証してもらい、それを戸籍の束の代わりとして利用できるという制度です。この記事では、法定相続情報証明制度の基本的な仕組みや一覧図の役割、作成の流れ、注意点をわかりやすく解説します。