相続手続き

相続手続き 相続放棄したら家はどうなる? 相続放棄をした家に住んでいる場合に起きることや注意点、住み続ける方法を解説

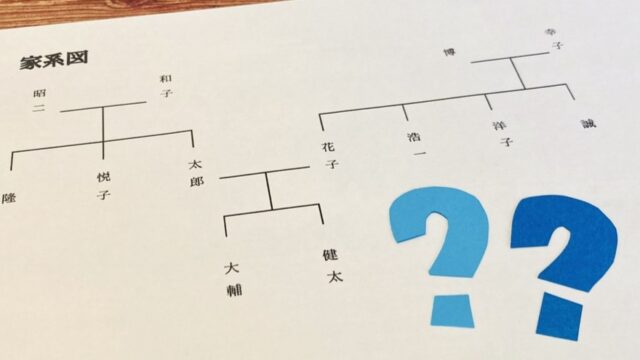

多額の借金を抱えた家族が亡くなったとき、相続放棄を検討される方は少なくありません。しかし、今住んでいる自宅がその家族の名義だとしたらどうでしょうか?例えば、父・母・子どもの3人で父名義の家に住んでいたが、父が事業に失敗し、多額の借金を抱えたまま亡くなってしまった場合を考えてください。この場合、母と子どもが相続人となりますが、一度相続してしまえば借金を肩代わりすることになりますし、相続放棄をすれば自宅を相続できなくなってしまいます。このように、相続放棄と自宅の問題は、一般的に起こり得る事態なのです。今回は、このようなケースで相続放棄をすると家がどうなるのか、相続放棄した家に住んでいる場合に起こる問題や注意点、住み続ける方法について、詳しく解説します。