相続手続きを始めるには、「人が亡くなったこと」や「その人の相続人が誰であるか」を証明するために、戸籍を集める必要があります。

しかし実際に集めてみると、「どの戸籍を、どこで、どのように取ればよいのか」が分からず、途中でつまずく方も少なくありません。相続人の範囲によって難易度の差が激しく、特に相続人が多い場合や明治・大正時代の戸籍まで必要になる場合には、戸籍の収集に手間がかかることがあります。

この記事では、2024年(令和6年)3月に導入された広域交付制度にも触れつつ、相続で必要となる戸籍の種類や集め方、注意点を具体的に解説します。

相続手続きではどのような戸籍が必要?

相続手続きにおける戸籍の基本

人が亡くなると、その人が遺した預貯金や不動産の名義を変更する「相続手続き」が始まります。この相続手続きを進めるには、「誰がいつ亡くなったか」「その相続人は誰か」を証明するために、亡くなった方(=被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在の戸籍が必要となります。

また、単に戸籍といってもいくつか種類があり、つくられた年代やその戸籍に記録されている人の有無などによって次のように分類されます。

例えば、夫婦と未婚の子どものは1つの現在戸籍に登録されているため、夫婦のどちらかが亡くなった場合にはその現在戸籍1通で相続手続きが進められます。しかし、被相続人が高齢の場合や兄弟姉妹が相続人となる場合には、複数の改正原戸籍や除籍が必要になることも多く、結果として数十通もの戸籍が必要となるケースも珍しくありません。

1 出生時から死亡時までのすべての戸籍

日本では、生まれてから死ぬまでの記録が1つの戸籍にまとまっているわけではなく、婚姻や転籍、法改正などにより、新しい戸籍に移ることがあります。たとえば80歳で亡くなった場合、男性であれば3通、女性であれば5通ほどの戸籍を集めて、ようやく出生時から死亡時までの記録が集まるといったケースが多いです。

2 謄本と抄本

戸籍には、その戸籍に登録されている全員が記載されている謄本と、一部の人のみが記載されている抄本があります。例えば、夫婦と子ども1人が登録されている戸籍には、3人ともの記録がある戸籍謄本と、そのうち一人の記録(生年月日や両親の氏名など)が載っている戸籍抄本があるのです。

相続手続きで被相続人の出生時から死亡時までの戸籍を集める際には、相続人を漏れなく確認するために戸籍謄本が必要となりますので注意してください。

どのような戸籍が必要か

では次に、相続手続きでどのような戸籍が必要になるのかを確認していきます。パターンごとに分けているので、自分のケースではどの戸籍が必要か、確かめてみてください。

すべてのケースで必要な戸籍

- 亡くなった人(被相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

→ 被相続人の子どもが先に亡くなっている場合には、その子どもの出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本も必要です。 - 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本

→ 被相続人に配偶者や子どもがいる場合には、配偶者や子どもの現在の戸籍謄本または抄本が必要となります。

解説:戸籍を集める目的は、相続人を確定することです。そのためには、被相続人にどのような親族がいるかをすべて調べなければなりません(①)。また、相続人が生きていることを証明しなければならないので、相続人の現在の戸籍も必要です(②)。

被相続人に子どもがおらず、親が健在なケースで必要な戸籍

解説:被相続人に子どもがいない場合、被相続人の親が相続人になります。被相続人に子どもがいないことは上記「① 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」ですでに証明できているので、両親の現在の戸籍を取得して、相続人が生きていることを証明します。なお、両親のどちらかが亡くなっていれば、亡くなっている親の死亡の記載がある戸籍謄本も必要ですので注意してください。

両親が亡くなっていて祖父母の誰かが健在である場合には、その祖父母が相続人となります。このように、戸籍を集めるには「誰が相続人になるか」をきちんと把握していなければなりません。

被相続人に子どもがおらず、親が亡くなっているケースで必要な戸籍(兄弟相続)

解説:いきなり複雑になりましたが……被相続人に子どもがおらず、さらには両親も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)が相続人になるため、このような戸籍が必要となります。

具体的な手順

必要な戸籍がわかったら、次は具体的な集め方です。

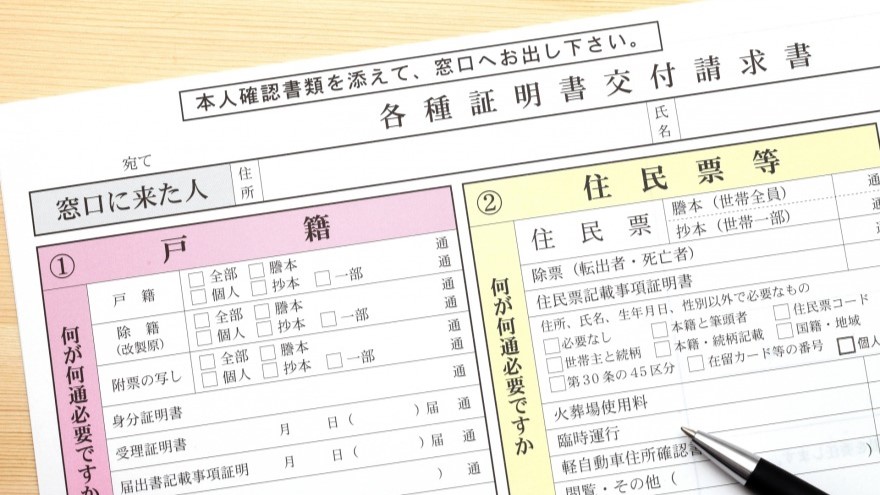

戸籍は、本籍地のある市役所・区役所・町役場等に請求して取得します(ただし、以下で説明する戸籍の広域交付制度を使う場合を除きます)。1か所の役所ですべての戸籍が集められるわけではないので、どのような戸籍が必要かを把握してから集め始めることをおすすめします。

請求は直接窓口に行くほか、郵送でも可能です。この場合、各市区町役場の所定の申請書や身分証明書、郵便小為替、返信用封筒などを担当部署に郵送します。窓口請求・郵送請求、どちらの場合においても、必要書類は請求先の自治体によって異なるので、各自治体のホームページを参照してください(郵送の場合、「〇〇市 戸籍 郵送」などと検索すれば、必要書類や郵送先が書かれたページにヒットします)。

「どのような順番で戸籍を集めていくのか」については、私の経験上、以下の手順で進めると効率的です。

なお、相続手続では戸籍に加えて、被相続人と相続人の住所がわかる住民票や戸籍の附票も必要となりますので、戸籍を集めるついでに取得しておきましょう。

① 被相続人の本籍地の記載がある住民票(除票)を取得する

はじめに、被相続人の住所(「最後の住所」や「死亡時の住所」と呼びます)がある市区町村役場で、その住民票を取得します。ちなみに私の事務所がある大阪市の場合、人が亡くなるとその人が世帯の住民票から抜けて、別途亡くなった人のみが記載された除票が発行されます。

このとき、必ず本籍地の記載があるものを取得してください。この住民票を取る目的は、「被相続人の戸籍を集めること=その取り掛かりとなる死亡時の本籍地を知ること」です。何もいわずに住民票を取ってしまうと本籍地が省略されたものが発行されてしまうので、注意してください。

マイナンバーも本籍地と同様、何もいわなければ住民票に記載されません。しかし、相続税の申告などがある場合は別として、銀行や法務局などでは「マイナンバーが書いてある書類は受け取れない」などと言われてしまうことも多く、手続きに支障がでることもあります。特別の事情がなければ、マイナンバーは省略したものを発行しましょう。

② 被相続人の本籍地の役所で、被相続人の出生時から死亡時の戸籍謄本を請求する

本籍地がわかったら、次に、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本を集めます。

死亡時の戸籍については判明した本籍地の役所で確実に取得できますが、転籍・婚姻・養子縁組などといった理由で、過去の本籍地が他の市区町村に転々としている場合も少なくありません。このような場合、出生時から死亡時までに本籍地があったすべての市区町村の役所に戸籍を請求しなければならず、時間も費用もかかってしまいます。

もうひとつの注意点として、昔の戸籍は手書きで書かれており、使われている用語も専門的です。自分で戸籍を集める場合には、戸籍の読み方に関する専門書などを参照し、万が一にも相続人が漏れてしまうことのないよう注意しましょう。

被相続人が帰化している場合、帰化前の戸籍は外国にあります。しかし外国では日本のような戸籍制度がない場合もあり、相続人の調査が困難になることも少なくありません。

③ 兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人の両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本を請求する

被相続人に子どもがおらず、両親も亡くなっている場合、兄弟姉妹を確定させるために両親の出生時から死亡時までの戸籍が必要になります。

この場合の集め方も②の場合と同様ですが、さらに昔の戸籍までさかのぼる必要があるため、明治大正時代の戸籍が必要となる場合もあり、さらに解読が難しくなってしまいます。

また、この時代になると、養子縁組や認知によって子どもがいるケースが増えるので、注意が必要です。

④ 相続人の戸籍謄本または抄本を請求する

被相続人(やその両親)のすべての戸籍謄本がそろえばあと少しです。最後に、相続人の戸籍を集めましょう。

具体例で考えてみます。

夫Aが亡くなり、相続人がその妻Bと長女C(既婚)である場合、BはAと同じ戸籍にいるため、Aの死亡時の戸籍謄本がBの現在戸籍も兼ねますが、Cについては「○年○月○日Dと婚姻し、大阪府○○市○○1丁目1番地に夫の氏の新戸籍編製につき除籍」といったように記載され、父であるAの戸籍から抜けてしまっています。このような場合、Cの現在の本籍地は「大阪府○○市○○1丁目1番地」であり、戸籍の筆頭者は「D」であると推察されますので、この情報からCの現在戸籍を取得する必要があります。

その戸籍の代表者のようなもので、戸籍を取る際に「筆頭者は誰ですか?」と確認されることがあります。住民票における世帯主と似たようなものです。

このように、戸籍の収集にはある程度の時間と手間がかかってしまいます。なお、所要時間は郵送請求を中心に行うとおよそ2~3週間以上です。そして戸籍謄本は1通450円、除籍や改正原戸籍は750円で発行している自治体が多く、トータルで必要な費用は1,000円~数千円程度です(ただし、相続関係が複雑であれば、5,000円以上になることもあります)。

戸籍収集の手間を省くために 広域交付制度の活用

このように、単に戸籍を集めるといっても、複数の役所に行く必要があったり専門用語を調べる必要があったりと、かなり手間がかかります。特に兄弟姉妹が相続人となるようなケースでは、慣れていないと難しいでしょう。

こうした手間を軽減するため、2024年(令和6年)3月1日に新たに始まったのが戸籍の広域交付制度です。

広域交付制度とは、全国どこの役所でも戸籍を請求できる制度であり、この制度を活用すると、従来よりも効率よく戸籍を集めることができます。

ただし利用には条件があり、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書も求められます。具体的にどのような書類が必要かといった利用方法は自治体によって異なりますので、実際に利用する際には必ず各自治体のホームページを参照してください。

なお、広域交付制度の主なメリットは次のとおりです。

ただし、次のような注意点もあります。

まとめ

相続人を確定するために必要な戸籍の収集は、相続手続きの最初の重要なステップです。もしここで間違えてしまい、「相続人を漏らしたまま手続きを進めてしまった!」なんてことになれば、すべての手続きがやり直しになったり、最悪の場合、訴訟を起こされたりしてしまいます。

また、子どもと配偶者が相続人になるようなケースでは比較的簡単に戸籍が集まりますが、相続人が兄弟姉妹となる場合や外国の戸籍調査も必要となる場合には、通常より手間も費用もかかってしまいます。近年では広域交付制度など、戸籍の収集にかかる手間を削減する新しい制度もありますので、効率よく戸籍を集めて相続手続きをスムーズに進めるためにも、この制度の活用も検討してみましょう。

司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する場合であれば、専門家が代わりに戸籍を集め、戸籍に不足がないか、相続人に漏れがないかを確認します。

相続人の確定に不安がある場合や戸籍収集の手間を省きたい場合には、相続の専門家に依頼することをおすすめします。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)

大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応

1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。