人が亡くなったとき、誰が相続人となり、どのような割合で相続するのかは、民法で決められており、何も話し合わなければ民法の決まりどおりに相続されます。

相続人は、亡くなった人の財産を引き継ぐだけではなく、負債や法律上の立場も引き継ぐことになるため、誰が相続人となるかはとても重要なことです。

この記事では、そんな相続人と相続分の決まり方をわかりやすく解説します。

そもそも相続人とは?

相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産や負債といった権利義務を引き継ぐ人のことです。相続人であれば、全員で協力して遺産分割をしたり、被相続人名義の銀行口座を解約をしたりと、被相続人が残した財産について様々なことができます。その一方で、被相続人の借金の取立てが来たり、契約したままになっている携帯電話を解約する必要があったりと、面倒ごとも起こり得ます。

一般的には、被相続人の配偶者や子ども、場合によっては親、兄弟姉妹、甥姪などが法定相続人として相続人になります。この法定相続では、戸籍上の親族関係に基づき、誰が優先的に相続人となるかが決まります。

1 遺言がある場合

被相続人が遺言を残しており、そのなかで相続人以外の誰かに「すべての財産」を渡すと指定している場合、その相手が相続人と同様の権限をもちます(このようなケースは、正確には相続ではなく遺贈といいます)。

ただし、銀行などの手続きで法定相続人の印鑑が求められたり、遺言の書き方によってはうまく遺贈されないケースがあったりするので、遺贈の場合であっても法定相続人は把握しておいたほうがよいでしょう。

2 相続放棄をした場合

法定相続人が相続放棄をした場合、その人は初めから相続人ではなかったものとして取り扱われます。

3 欠格・廃除がある場合

少し珍しいケースですが、法定相続人に欠格事由がある場合(被相続人を殺害しようとした/無理に遺言を書かせたなど)や被相続人が亡くなる前に相続人を廃除していた場合(虐待や重大な侮辱を受けたなど、一定の理由で相続させたくないという意思表示をしていた)には、相続することはできません。

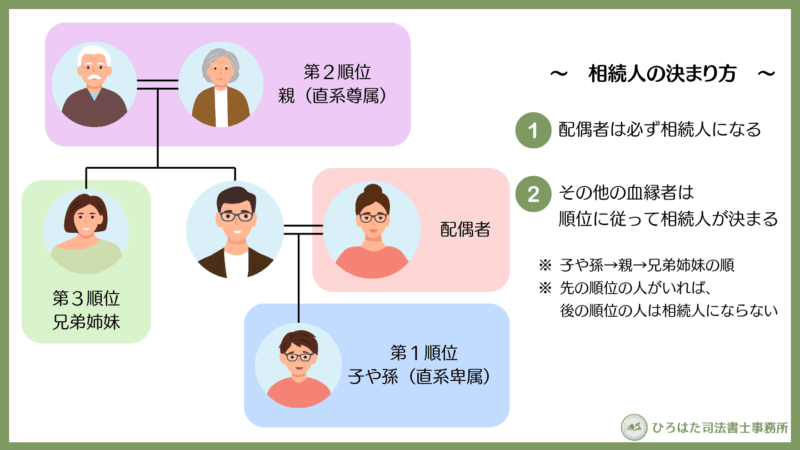

相続人の決まり方

それでは次に、誰がどのような順番で相続人になるのかを解説します。相続人の決まり方については、民法第887条~第890条で定められています。

ルール1 配偶者は必ず相続人になる

被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法第890条)。

ただし、ここにいう「配偶者」とは死亡した時に法律上の婚姻関係にあった人であり、死亡前に離婚していた場合や内縁関係であった場合などは、相続人にはなりません。

ルール2 その他の血縁者は順位に従って相続人が決まる

配偶者以外の血縁者については、相続人になる順位があり、先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人になりません。

第1順位:子や孫(直系卑属)

被相続人に子どもがいる場合、子どもは必ず相続人になります(民法第887条)。

ここでいう「子ども」には、養子や認知によって子どもになった人も含まれることに注意が必要です。また、子どもが先に亡くなっている場合、その子ども(孫)が代わりに相続する代襲相続が認められます。

第2順位:親(直系尊属)

被相続人に子どもがいない場合、親が相続人となります(民法第889条)。

また、親が亡くなっていて祖父母が生きているような場合には、祖父母が相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹

子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります(民法第889条)。

また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥姪)が代わりに相続する代襲相続が認められます。

兄弟姉妹もいないような場合には、相続人がいないことになります。このような状態を相続人不存在といいます。このような場合、相続財産は、まず債権者に分配され、次に特別縁故者がいればその人に、いなければ国庫に引き渡されます。

どのような割合で相続するか

民法で決められた相続の割合(相続人の取り分)を、法定相続分といいます(民法第900条)。さきほど確認した相続人の組み合わせに応じて、どのような割合で財産を分けるか、基本的なルールが決められているのです。

配偶者と子どもが相続人の場合(第1順位の場合)

配偶者と子どもが相続人となる場合、配偶者が全体の2分の1を相続し、残りの2分の1を子どもが均等に相続します。例えば、子どもが2人いる場合、子どもはそれぞれ4分の1ずつを相続することになります。

養子であっても、実子と同じ割合で均等に相続します。

配偶者と親が相続人の場合(第2順位の場合)

配偶者と親が相続人となる場合、配偶者が全体の3分の2を相続し、残りの3分の1を親が相続します。つまり、両親ともに健在の場合には、それぞれが6分の1を相続することになります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(第3順位の場合)

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者が全体の4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹が均等に相続します。

ただし、片方の親のみが同じ兄弟姉妹の場合(専門用語で「半血」といいます。)、相続分は通常の兄弟姉妹の2分の1になります。

なお、すべての場合において、配偶者がいないときは、同順位の人(子ども同士、親同士、兄弟姉妹同士)が均等に相続します。

相続人や相続分は、すべての相続手続きの根幹となる最も重要な部分です。後で知らない相続人が発覚したり、遺産の分配後に相続分の計算が間違っていたりすると、最悪の場合、裁判沙汰になりかねません。

特に兄弟姉妹が相続人となるケースでは相続分の計算が複雑になるので、必ず専門家に確認しましょう。

法定相続人や法定相続分が決まっているのはなぜ?

このように、民法では「誰が相続人になるか(法定相続人)」と「どのような割合で相続するか(法定相続分)」があらかじめ決められています。

しかし実際には、有効な遺言があればそのとおりに相続しますし、相続人全員で遺産分割協議が整えばその協議に従います。さらには、相続放棄や相続人の廃除といった、法定相続人を変えてしまうような手続きもあります。

では、なぜわざわざ法定相続人や法定相続分が決められているのでしょうか? あくまで私見ではありますが、その理由をいくつか簡単に挙げてみます。

- 関係者(利害関係人)の範囲を決めておくため

→ 法定相続人が決まっていないと、亡くなった人が残した資産について、誰が権利を主張できるのかわかりません。単に近しい人や友人まで権利を主張できてしまうと、大金持ちの相続手続きは何年たっても終わらないでしょう。また、仮に相続人がいない場合、裁判所の手続きによって専門家が相続手続きをすることになりますが、その際にも相続人の範囲が決まっていないと手続きを円滑に進められません。 - 相続手続きをスムーズに進めるため

→ 1にも関係しますが、次は周囲の関係者(亡くなった人の勤め先や債権者など)の視点でみてみましょう。遺言の内容や遺産分割協議の結果は、基本的に、相続人しか知り得ません。そのため、法律で相続人が決まっていないと、勤め先は未払いの給料を誰に払えばいいかわかりませんし、債権者は誰に取立てをすればいいのかわかりません。そんな状態になると、誰かが亡くなるたびにその周囲の人々が何年もの間、事務処理に困ってしまいます。 - 家族の生活を守るため

→ 遺言書で財産の相続先が決まっていた場合、法定相続人が法定相続分の一部を確保できる遺留分という制度があります。この制度によって、亡くなった人の家族(配偶者や子どもたち)の権利を守ることができるケースがあります。たとえば、父親が遺言書ですべての遺産を愛人にあげてしまった場合などがわかりやすいでしょう。

まとめ

相続人の範囲や相続分は民法であらかじめ定められており、実際に相続する人は、この民法のルールを基本にして、最終的には遺言や遺産分割協議によって確定します。

しかし、前提となる相続人の範囲や相続分の計算を間違えてしまうと、遺産分割協議が無効になってしまうなど、思わぬトラブルにも発展しかねません。また、せっかくの遺言書が適切に効果を発揮できなかったり、余分な税金がかかったりしてしまうこともあります。

そのような事態を避けるため、誰が相続人になるか不安な場合などは、専門家に相談することをおすすめします。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)

大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応

1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。