相続では、思いがけないケースに直面することがよくあります。例えば、相続人となるはずの人(推定相続人)がすでに亡くなっていた、というケースです。

このような場合に、亡くなった推定相続人に子や孫がいたら、代襲相続というものが発生します。これは、亡くなった人(被相続人)の本来の相続人である子や孫がすでに亡くなっている場合に、そのさらに下の世代が代わりに相続するという制度です。

似たような言葉である数次相続と混同されることがありますが、要件が異なるうえに、どちらが適用されるかによって相続人が変わるため、注意が必要です。

代襲相続と数次相続、どちらも仕組みを正しく理解していなければ、相続人を取り違えてしまい、相続手続きが一からやり直しになってしまう恐れがあります。

この記事では、代襲相続の仕組みや数次相続との違い、主な注意点について、詳しく解説します。

代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続発生前に亡くなっている場合に、その亡くなった人の下の世代(子や孫)が代わりに相続する制度です。代襲相続が起こる代表的な場面としては、例えば以下のようなケースが挙げられます。

このように、民法では、本来相続人になるはずの人が先に亡くなっていた場合、スキップして次の人が相続人になるのです。

なお、子どもにおける代襲相続は一代限りではなく、珍しいケースではありますが、例えば子も孫も亡くなっている場合には曾孫が相続します。一方、兄弟姉妹における代襲相続は一代で終わり、甥姪が先に亡くなっていれば、そこで終了します。

そして、代襲相続人の相続分は、先に亡くなった相続人の相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合には、引き継いだ相続分を均等に分けることになります。

このように、代襲相続は「相続人となる予定だった人が先に亡くなり、かつ、先に亡くなった人に子どもがいる」ときに発生する現象なのです。このような状態においては、相続人や相続分の計算に注意が必要となります。

被相続人に借金があるときなどに、相続放棄を選択することがあるでしょう。相続放棄をした相続人は、最初から相続人でなかったことになります。

そのような場合に注意したいのが、相続放棄と代襲相続の関係性です。

相続放棄をした場合、代襲相続は起こりません。つまり、相続放棄をしてしまえばそこで相続は終わり、次の世代が相続人となることはないのです。

例:父Aが亡くなった後、子Bが相続放棄をすると、孫Cは相続人とはならない(つまり、Cが相続放棄をする必要はない)。

これに対し、相続人が相続欠格にあたる場合や、廃除されていた場合には、代襲相続が発生します。

数次相続とは?

一方で、代襲相続とよく似た言葉で混同されることが多い「数次相続」というものもあります。

数次相続とは、同じ財産に対して複数の相続が時間差で発生するケースを指します。数次相続が起こる典型的な例としては、次のような状況が挙げられます。

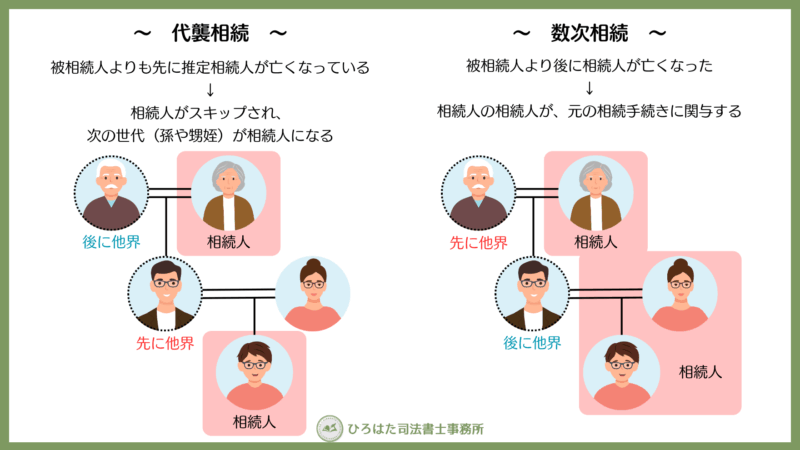

つまり、代襲相続においては孫がいきなり相続人になりますが、数次相続では、後から子どもが亡くなったことにより、孫が登場するというイメージです。

代襲相続と数次相続の違いと注意点

代襲相続と数次相続は、いずれも「相続人がすでに亡くなっている」という点では共通していますが、適用される場面や相続人の範囲が異なります。

まとめると、次の画像のとおりです。

代襲相続と数次相続の一番の注意点は、「新しく相続人になる人が異なる」ことです。

例えば、代襲相続では、亡くなった相続人の子どもが代わって相続しますが、数次相続では、最初の被相続人の相続人がさらに亡くなっているため、その相続人の配偶者や子どもが次に相続を受けます。この違いにより、相続分の計算方法や財産分与のルールも変わるのです。

このような状況で遺産分割協議を行う際、相続人を取り違えて遺産分割協議をしてしまうと、協議が無効になってしまいます。相続人を間違えることのないよう、十分に注意しましょう。

まとめ

代襲相続は、被相続人が亡くなる前に相続人がすでに亡くなっている場合に、その子や孫が相続人として財産を引き継ぐ制度です。

これに対して、数次相続は、相続手続きが進行中に相続人が亡くなり、その相続人の遺産を次の世代が引き継ぐもので、両者は手続き上、大きく異なります。

この違いに伴って特に注意する点は、代襲相続と数次相続では相続人の範囲が異なることです。相続人を間違えてしまうと、遺産分割が無効になってしまったり、銀行口座の解約ができなくなってしまったりと、たくさんの問題が起こり得ます。

相続人の範囲に不安がある場合には、専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを進めましょう。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)

大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応

1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。