近年は平均寿命が男女ともに80歳を超えていることもあり、相続手続きにおける相続人の高齢化が進んでいます。特に、子どもがいない方が亡くなった場合、その兄弟姉妹が相続人となるため、相続人が80歳を超えていることも珍しくありません。

そこで問題となるのが、相続人のなかに認知症の方がいるケースです。認知症となり判断能力が低下してしまった相続人は、遺産分割協議に参加することができません。仮に署名や押印ができたとしても、その遺産分割は法律上無効となります。そうなると、遺産の分け方が決まらず、相続手続きが進まないという状況になってしまいます。

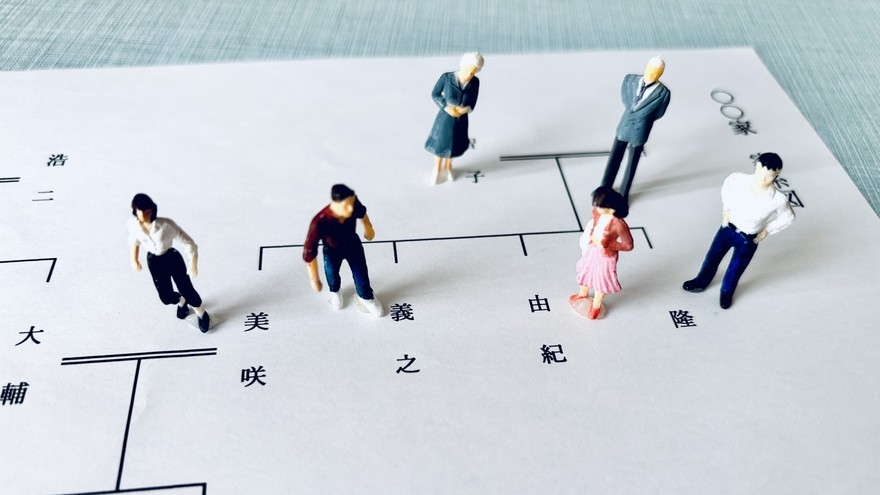

このような場合に登場するのが「成年後見人」です。この記事では、成年後見人が参加する遺産分割協議について、その特徴や手続きの流れ、注意点をわかりやすく解説します。

認知症の相続人がいる場合に必要な「成年後見人」

まず、認知症を患っている相続人がいる場合の相続手続きにおける問題点を、もう少し詳しくみていきましょう。

民法では、未成年者や精神上・身体上の疾患等によって判断能力が低下した人を制限行為能力者と定義し、こういった人々を保護するため、制限行為能力者による法律行為を制限しています。つまり、制限行為能力者は、一人で贈与や売買、遺産分割といった法律行為ができないことになっているのです。

では、制限行為能力者が法律手続きをするにはどうすればよいのでしょうか?

これも民法に規定されており、例えば未成年者であれば親権者または未成年後見人、認知症の方であれば補助人・保佐人・成年後見人が、本人に代わって法律行為を行うことになります。

これを前提に、相続人に認知症の方がいるケースについて考えてみましょう。

相続において遺言書が遺されていない場合には、被相続人の財産や負債の分け方について、各相続人で話し合って決めていきます(遺産分割協議)。この話し合いでは、最終的に相続人全員が合意して遺産分割協議書に署名捺印をしなければならず、誰か1人でも協議の内容に合意していなければ、協議が成立することはありません。しかし、相続人のなかに認知症の方がいると、その方は、協議の内容を十分に吟味して合意することが困難でしょう。よって、「相続人全員の合意」ができなくなり、遺産分割協議が成立しないのです。

このような場合に登場するのが、成年後見人です。

成年後見人とは、判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所が選任する法定代理人です。成年後見人は本人に代わって法的な判断をし、法律行為を行います。弁護士や司法書士といった専門家のほか、本人の親族など、成年後見人になりたいと希望した人が選任されることもあります。

相続人に認知症の方がいる場合、その方のために成年後見人を就任させて、その成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。

この手続きを行わないでいると、以下のような事態が起こり得ます。

このような事態を防ぐためにも、相続手続きを進めるには、速やかに成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

成年後見人が参加する遺産分割協議の流れ

認知症の相続人のために成年後見人が遺産分割協議に参加する場合の手続きの流れは、以下のとおりです。

ステップ1:家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる

成年後見の申立てができるのは、本人のほか、配偶者や四親等内の親族など、一定の関係者に限られます。このような人が申立人となって、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て書類一式を提出して、成年後見人の選任申立てを行います。

申立てには、医師の診断書や看護者・介護者の本人情報シート、本人の戸籍や住民票のほか、本人の資産や収支状況を確認するための資料が必要です。この資料の収集にも時間がかかるため、余裕をもって取り掛かるようにしましょう。

申立てをしたら、家庭裁判所が書類の審査をし、必要があれば本人や成年後見人の候補者と面談を行うなどの調査をします。その調査が終われば成年後見人が選任され、選任の審判書が送られてきます。

ステップ2:成年後見人の就任後、遺産分割協議を行う

成年後見人は、就任したらまず本人の財産目録を作成し、現在の財産と収支の状況を整理します。その後、本人に代わって、今回の目的である遺産分割協議に参加します。

この際、成年後見人は、原則として、本人の法定相続分(民法で定められた法律上の相続割合)を保護しなければなりません。例えば本人が被相続人の配偶者である場合、法定相続分は2分の1なので、成年後見人は、本人の取り分が2分の1以上になるよう遺産分割を行います。

ただし、事情によっては、家庭裁判所とも話し合ったうえで、本人に不利な遺産分割が認められる場合もあります。

ステップ3:遺産分割協議の後も成年後見人の仕事は続く

遺産分割協議が終わると、相続財産の名義変更などの相続手続きが進められますが、これにも成年後見人が関わります。

こうして相続手続きが終わった後も、成年後見人の仕事は終わりません。成年後見人の仕事は、本人の判断能力が回復するか、本人が死亡するまで続きます。そのため、成年後見制度を利用する際は、遺産分割のための一時的なものと考えるのではなく、本人が亡くなるまでの長期にわたる生活に影響することを想定しておきましょう。

成年後見制度の注意点

このように、認知症の相続人がいる場合に遺産分割をしようとすると、成年後見制度の利用が必要です。しかし、ここまでにも何度か出てきたように、成年後見制度の利用にはいくつかの注意点があります。

まとめ

相続人のなかに認知症の方がいる場合、本人の意思確認ができないまま遺産分割を進めてしまうと、遺産分割協議が無効になるおそれがあります。とはいえ遺産分割をしないままでいると、相続人が亡くなって新たな相続人が増えたり、相続財産があやふやになったりといった事態になりかねません。

そのような事態を避けるために、家庭裁判所で成年後見人を選任し、本人に代わって遺産分割協議に参加してもらう必要があります。このようにすることで、法律上有効な形で遺産分割協議を実施できるのです。

成年後見制度は、本人を保護するための重要な仕組みですが、手続きには時間と手間がかかります。相続人の中に認知症の方がいる場合は、早めに専門家へ相談し、最適な方法を検討することが大切です。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)

大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応

1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。