相続手続きでは、不動産の名義変更や銀行口座の解約など、さまざまな場面で相続人が誰かを証明するための戸籍が必要になります。

しかし、複雑な相続であれば戸籍が数十通に及ぶことも少なくありませんし、そのような戸籍を提出する側(相続人等)にも、受け取って読み取る側(銀行等)にも、相応の事務的負担が生じます。また、原本の提出が求められることが多いため、一度提出すると戸籍が返却されるまで他の手続きに進むことができず、相続手続きの遅れの原因となります。

このような手間や手続きの遅れを軽減するため、2017年(平成29年)に始まったのが「法定相続情報証明制度」です。これは、「法定相続情報一覧図」という家系図のようなものを法務局に認証してもらい、それを戸籍の束の代わりとして利用できるという制度です。

この記事では、法定相続情報証明制度の基本的な仕組みや一覧図の役割、作成の流れ、注意点をわかりやすく解説します。

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは、亡くなった方(被相続人)の相続人が誰であるかをまとめた家系図と戸籍の束を法務局へ提出し、その内容を確認してもらい、家系図に認証文を付した証明書である「法定相続情報一覧図」を発行してもらうという制度です。

大まかな流れとしては、「必要な戸籍と住民票を集める→一覧図のもととなる家系図を作成して戸籍とともに法務局へ提出する→法務局で戸籍を確認して一覧図を発行してもらい、提出した戸籍を返却してもらう」というものです。一覧図は法務局側で作成してくれるわけではなく、利用者側が作成しなければならない点に注意が必要です。

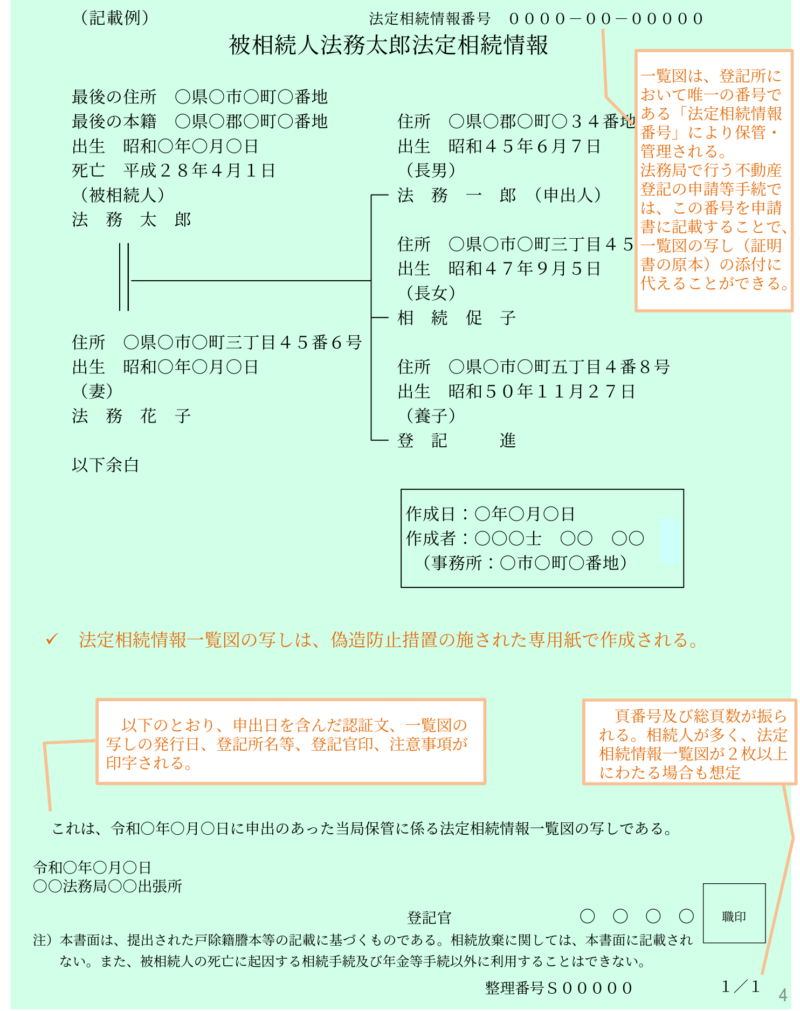

引用元:法務省民事局公開資料 ~法定相続情報証明制度について~ 法定相続情報一覧図の見本

法定相続情報一覧図には、以下のような情報が記載されていて、相続手続きで必要となる戸籍の束の情報がA4サイズの一枚の用紙にまとまっています。

相続手続きでは、銀行や保険会社に「相続が始まったこと」や「自分が相続人であること」を証明するために、戸籍を提出する必要があります。しかし、このとき提出する戸籍は、多ければ数十通にも及ぶことがあり、銀行側の処理に時間がかかってしまいます。

また、戸籍はコピーではなく原本で提出しなければならないことがほとんどなので、銀行口座がたくさんあるような場合、一つひとつの銀行へ順番に戸籍を提出することになり、手続きに時間がかかってしまいます。

しかし、戸籍の代わりに法定相続情報一覧図を提出すれば、上記の内容が本当に戸籍に書かれていることを法務局で確認してくれているので、銀行や保険会社で再度戸籍を読み取る手間が省けるのです。

さらに、法定相続情報証明制度の利用は無料であり、一覧図は何枚でも無料で発行してもらえます。多くの金融機関等で相続手続きを同時に進めることができる点も、法定相続情報証明制度の大きなメリットです。

法定相続情報一覧図の作り方

それでは、実際に法定相続情報証明制度を利用する場合の手続きの流れをみていきましょう。

ステップ1:必要な戸籍と住民票を集める

まずは、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍と住民票(もしくは戸籍の附票)を集めます。

相続手続きに必要な戸籍は、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍」と「相続人の現在の戸籍」であり、必要な住民票(もしくは戸籍の附票)は、「被相続人の最後の住所がわかる住民票等」と「相続人の現在の住民票等」です。

具体的にどのような戸籍が必要か、どのように戸籍を集めるかは以下の記事にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

戸籍の収集にかかる時間や費用は相続関係の複雑さによって大きく変動します。

相続人が配偶者と子どものみである場合には比較的速やかに終わりますが、数代前の相続の場合や、兄弟姉妹が相続人となる場合には、戸籍の収集だけで2か月ほどの時間と1万円ほどの費用がかかることも珍しくありません。

時間がかかる可能性も考慮して、早めに取りかかるようにしましょう。

戸籍の附票とは、ある人がその本籍地に本籍をおいている間の住所の遍歴がすべて記載されているものです。

相続手続きにおいては、住民票の代わりに使用できるほか、被相続人の過去の住所を確認するために提出を求められることもあります。

また、戸籍の附票は「本籍地」の役所で発行され、住民票は「住所地」の役所で発行されるため、相続人の戸籍を集めるついでに本籍地の役所に附票の発行を請求しておけば、郵便代が節約できるという実務上のメリットもあります。

ステップ2:一覧図を作成する

次に、集めた戸籍等の情報をもとに、一覧図を作成していきます。

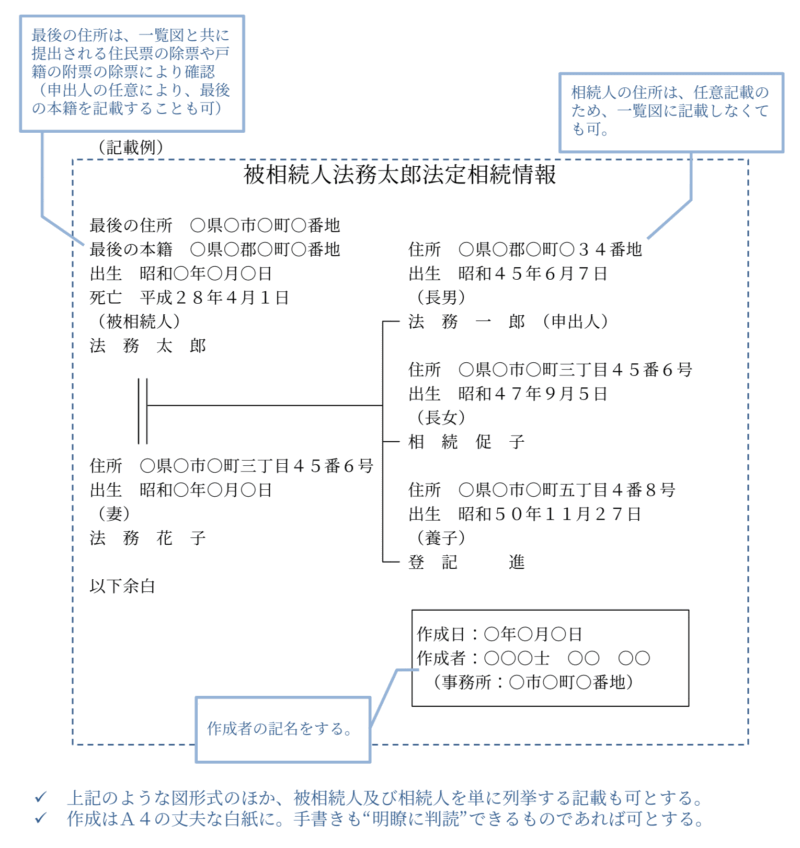

作成する一覧図は、以下のような様式です。

引用元:法務省民事局公開資料 ~法定相続情報証明制度について~ 法定相続情報証明制度の利用時に作成する一覧図の見本

一覧図は手書きまたはPC(WordやExcel等)で作成し、通常のA4用紙に印刷します。詳細な記載例は法務局のホームページに公開されていますので、作成前にご確認ください。

作成のコツは、以下のとおりです。

一覧図に不備があれば、法務局から電話で連絡が入り、修正を求められます。この連絡には平日に対応しなければならないため、不備のないよう正確につくりましょう。

ステップ3:提出先の法務局を調べ、書類を整えて申し出る

一覧図が完成したら、提出先の法務局を調べ、申出の準備をします。

法務局は全国にありますが、提出先となるのは「被相続人の本籍地または最後の住所地」「申出人の住所地」「被相続人名義の不動産がある場所」のいずれかを管轄する法務局です。市区町村別に管轄が分かれているので、法務局のホームページを確認してください。なお、申出は窓口に提出するほか、郵送でも可能です。

ここで申出人という用語が登場しますが、申出人とは、法定相続情報証明制度の利用を申し出る人のことです(申請人のような意味合いです)。この制度で申出人となれるのは、相続人に限られます。なお、手続きを他の誰かに委任することもできますが、代理人となれるのは「申出人の親族」または「資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)」に限られます。誰でも利用できるわけではないので、注意してください。

申出の際には、以下の書類をそろえて提出します。

【申出に必要な書類】

- 申出書(様式/記入例)

- 申出人の本人確認書類(運転免許証の両面コピー、マイナンバーカードの表面コピー、住民票の写しのコピー)

- ステップ1で収集した戸籍や住民票の束

→ 原本は返却されます。 - ステップ2で作成した一覧図

- 代理人が手続きをする場合は、委任状と代理人の身分証明書

→ 代理人が親族である場合、親族関係がわかる戸籍

→ 代理人が資格者代理人である場合、資格証明書のコピー - 返信用封筒(戸籍が入るもの)

→ レターパックをおすすめします。

※ 発行手数料は無料です。

提出後は、法務局の混雑具合にもよりますが、およそ1~2週間ほどで完成した法定相続情報一覧図が郵送されます(窓口で受け取ることもできます)。

ステップ4:発行された法定相続情報一覧図を相続手続きに利用する

法定相続情報一覧図が発行されたら、各種相続手続きに利用してください。

利用の際の注意点として、以下の点が挙げられます。

あくまで相続発生時の相続関係を表していることに注意して手続きを進めていきましょう。

法定相続情報一覧図は、申し出た日の翌日から5年間法務局で保管されます。この期間であれば「再交付の申出」をすることで、一覧図の再交付を受けることが可能です(再交付の場合も手数料は無料です)。

発行通数が不足していた場合や、手続きに漏れがあった場合には、ぜひ活用してください。

法定相続情報証明制度の注意点

最後に、法定相続情報証明制度の注意点を確認します。

- すべての手続きで使えるわけではない

→ 現在、ほとんどの銀行・保険会社といった企業や、法務局・税務署といった公的機関での相続手続きで法定相続情報一覧図が利用できますが、一部の機関では従来どおり戸籍の束を提出するよう求められます。

また、法定相続情報一覧図に載っていない情報(旧姓、旧住所など)の確認のため、戸籍を求められることもあります。

法定相続情報一覧図を取得した後も、戸籍は大切に保管しておきましょう。 - 有効期限はないが、多くの銀行等で発行から3~6か月以内の一覧図の提出を求められる

→ 発行された法定相続情報一覧図には有効期限はなく、例えば相続登記のために法務局に提出する場合であれば、数年前のものを使っても問題ありません。しかし、銀行等の金融機関では公的証明書の有効期限を設けていることが多く、3~6か月以内のものでないと使えないことがあります。 - 一覧図に載っている相続人が実際の相続人とは限らない

→ 一覧図に載っている相続人は、あくまで相続発生時のものです。それ以降に相続人が相続放棄をしたり他界したりすると相続人が変わりますが、一覧図には反映されません。また、相続人の住所が変わったときも、新しい住民票が必要になります。

特に③は重要なポイントです。

法定相続情報一覧図は、あくまで「相続発生時の相続人」をまとめたものであり、相続放棄や数次相続といった情報は記載されません。特に、古い法定相続情報一覧図を使う際は注意すべきでしょう。

相続手続きをする際は、法定相続情報一覧図に加えて、現在の相続人が誰であるかをよく確認するようにしてください。

まとめ

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおける戸籍のやり取りを簡略化できる、非常に便利な制度です。特に相続人が多い場合や、相続財産が多岐にわたる場合などには、とても役立ちます。

しかし、手軽な制度である一方、前提となる戸籍の収集に手間がかかったり、そもそも誰が相続人であるかわからないと利用が困難であったりと、何かと面倒な点もあります。

手続きを確実に進めたい場合や、相続関係が複雑な場合には、司法書士などの専門家に依頼することで、

誤りのない一覧図をスムーズに作成できます。制度を正しく活用し、相続手続きをスムーズに進めるためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)

大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応

1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。